全台灣最常上新聞的黑熊

編號「711/568」的台灣黑熊,是近年最常登上新聞版面的「問題熊」。牠多次出沒在人類聚落,兩度誤觸陷阱,經救治後被野放兩次。第一次野放時,因曾闖入果園、將工寮冰箱當作便利商店,野放編號被取名為「711」;第二次誤中果園套索後,被送往異地野放,這回野放編號「568」則被賦予「有順發」的一路順風祝福。

短短25天內,568跋涉54.75公里,跨越14道陡峭陵線,從海拔432公尺到2050公尺,只為回到大雪山的家。然而就在返家的最後一哩路,三聲槍響劃破山林,終結了這段未竟的旅程。

當時,一對布農族原住民獵人祖孫巡視獵徑,意外發現誤入俗稱「山豬吊」套索陷阱的568,他們因恐懼與對法規的不熟悉,以為誤捕黑熊有罪,遂以獵槍射殺、割下568的衛星追蹤項圈後,再偷偷埋掉。

這起事件引發社會對獵人的強烈撻伐,甚至將他們視為「殺熊兇手」,要求重判。然而隔年,槍殺黑熊的獵人祖孫卻在林保署官員的邀請下,一同將568送回牠的故鄉,再次掀起社會輿論,大眾納悶作為保育主管機關的林保署,為何會和「殺熊凶手」站在一起?

沒有人是壞人的悲劇,568教會我們的事

568之死震撼人心,也觸動了資深記者蔡惠萍。她帶著疑問,踏上追索568生命軌跡的旅程,訪談了曾被568滋擾過的部落居民、照顧過牠的保育員,甚至訪問了獵人祖孫,試圖拼湊事件背後的故事。

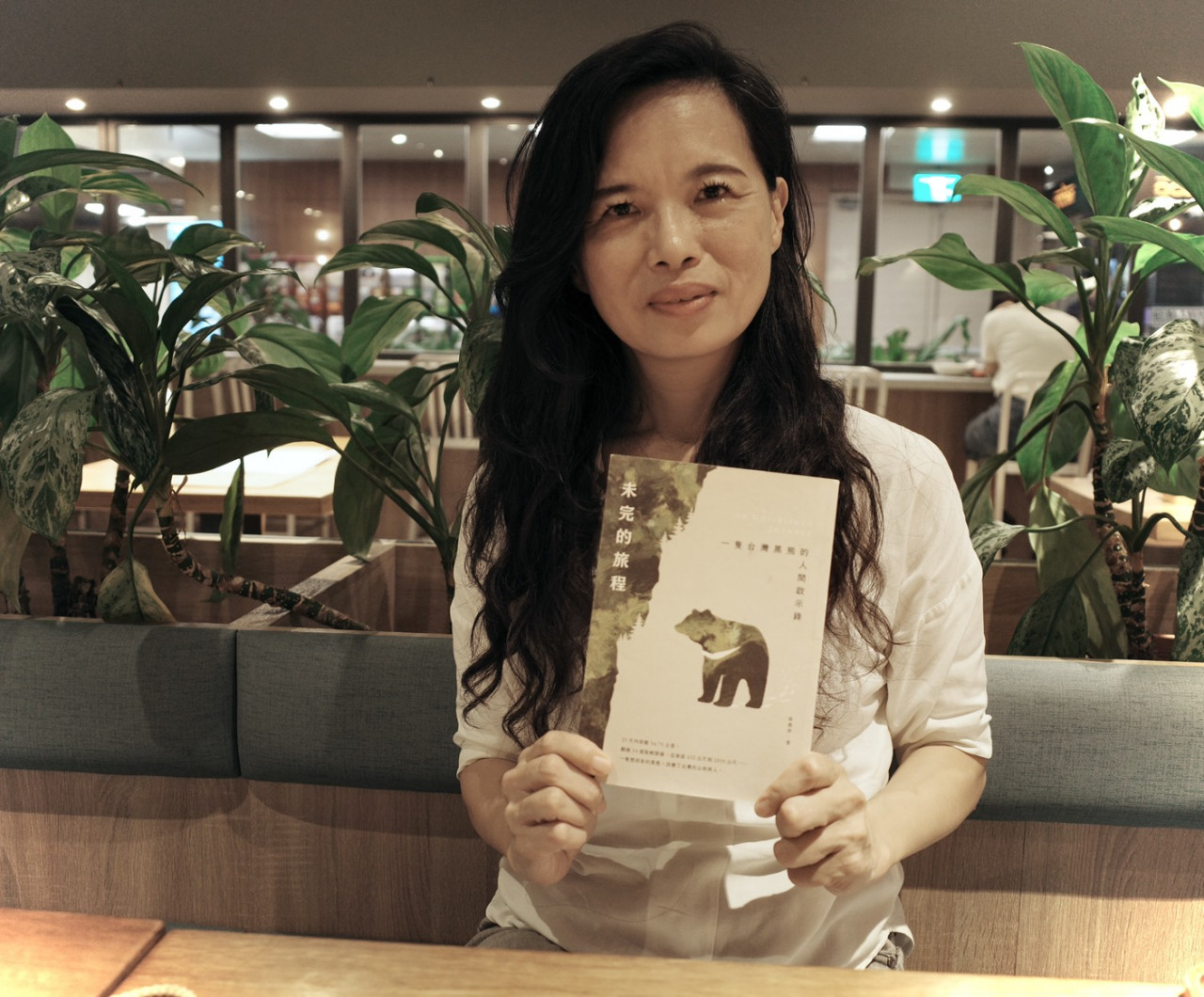

《未完的旅程》作者蔡惠萍帶著疑問,踏上追索568生命軌跡的旅程。圖片來源:陳嘉怡攝

《未完的旅程》作者蔡惠萍帶著疑問,踏上追索568生命軌跡的旅程。圖片來源:陳嘉怡攝

「當悲劇發生時,大家急著找兇手,好像正義就能伸張。但這場悲劇,沒有人是壞人。」蔡惠萍指出,事件反映資訊落差與制度缺口。獵人祖孫不知林保署已有「誤捕黑熊通報無責」政策,也不清楚通報管道,誤以為山豬吊全面禁用,擔心同時觸法,才選擇毀屍滅跡。在布農族文化中,獵殺黑熊被視為「招致厄運」的禁忌,事後獵人祖孫乃至整個部落,都背負沉重壓力。

當外界批評狩獵文化,往往忽略其中脈絡。蔡惠萍表示,過去法規將原住民傳統狩獵視為「盜獵」,使獵人從部落英雄淪為小偷,加深對保育單位的疏離與不信任。其實原住民獵人長期與山林共存,會依動物數量調整獵捕,維護棲地平衡,這種生態智慧與現代保育理念並不衝突。

近年黑熊活動下移至淺山,常誤中農民為防範山豬設下的金屬套索,引發全面禁用「山豬吊」的呼聲。不過,蔡惠萍表示,對山村居民而言,山豬掘田、猴子糟蹋農作物,一夜之間便可能毀掉一整年的收成。若不使用陷阱,農民就得整夜守田,而傳統嚇阻方式成效又有限。

568事件後,生態保育、農民生計與原住民狩獵文化之間,有了更多討論與交集。政府發放口徑較小、避免黑熊誤觸的改良式陷阱,以淘汰傳統山豬吊;同時鼓勵原住民部落成立獵人協會,推動事後申報與巡護制度。黑熊也被納入「生態服務給付」對象,居民看到黑熊受困,只要通報即可獲得獎勵金,也提升通報率。

一場沒有局外人的大型社會溝通

568第一次在人類世界過照養生活時,照養員所拍攝的照片。圖片來源:林保署臉書

568第一次在人類世界過照養生活時,照養員所拍攝的照片。圖片來源:林保署臉書

蔡惠萍曾透過巫師詢問568「對人類有恨意嗎?」沒想到568回答「牠對人類沒有恨,依舊願意相信人類。」568的生命彷彿成了一面鏡子,折射出人與自然、文化與法律、都市與山林之間的矛盾,卻也讓人們看見在差異之中尋找共存的可能。

蔡惠萍指出,大眾對黑熊的認知存在明顯落差。城市裡,黑熊常被視為可愛吉祥物,人們容易忽略其野性與潛在威脅;山區居民則因缺乏資訊,往往對黑熊感到恐懼或不安。這種差異不僅加深了誤解,也讓有效溝通更形重要。

「黑熊議題其實是一場沒有人能置身事外的社會對話。」蔡惠萍表示,唯有透過理解與同理,跨越城市與山村、漢人與原住民、居民與政府之間的隔閡,才能讓不同立場的人看見彼此的處境,共同尋找解決之道。

_20250827171210.jpg_1140x855.jpg)